Селим Хан-Магомедов: Новаторские поиски и стилизация в «национальном духе»

Статья доктора искусствоведения Селима Омаровича Хан-Магомедова «Новаторские поиски и стилизация в «национальном духе». Публикуется по изданию: Журнал «Декоративное искусство СССР», 1970 г. — № 8. — С. 8 — 13.

На протяжении всей истории развития советской архитектуры проблема национального и интернационального всегда привлекала внимание теоретиков, историков и архитекторов-практиков, хотя подход к ней существенно менялся в разные годы. В самое последнее время национальные особенности архитектуры всё чаще связываются с проблемой традиций. В некоторых национальных республиках появляются новые постройки и монументы, где формы современной архитектуры сочетаются со стилизованными мотивами архитектуры или народного декоративно-прикладного искусства прошлого.

Такая стилизация в «национальном вкусе» началась с казалось бы невинного увлечения архитекторов украшением интерьеров, предназначенных для заезжих туристов (кафе, рестораны, гостиницы и т. д.), произведениями традиционных народных промыслов. Постепенно в эту орбиту стали вовлекаться современные художники-прикладники, затем стали использовать традиционные архитектурные формы сначала в виде откровенной экзотики (интерьер в виде грузинского дарбази в ресторане «Мерани» в Мцхете) и, наконец, в «серьезных» произведениях (ряд монументов армянских архитекторов 1960-х гг. Настало время широко обсудить проблему национального и интернационального в советской архитектуре. Одним из наиболее важных вопросов этой проблемы является соотношение новаторских поисков и использования традиций в процессе формирования современных национальных школ.

В нашей теории архитектуры и в широкой архитектурной печати проблема национальных особенностей архитектуры обычно рассматривается в связи с использованием местных художественных традиций. В результате одна проблема (национальные особенности) оказалась как бы поглощенной другой (традиции). А между тем ни в теоретическом, ни тем более в творческом плане эти две проблемы ни в коем случае не могут рассматриваться как взаимозаменяемые.

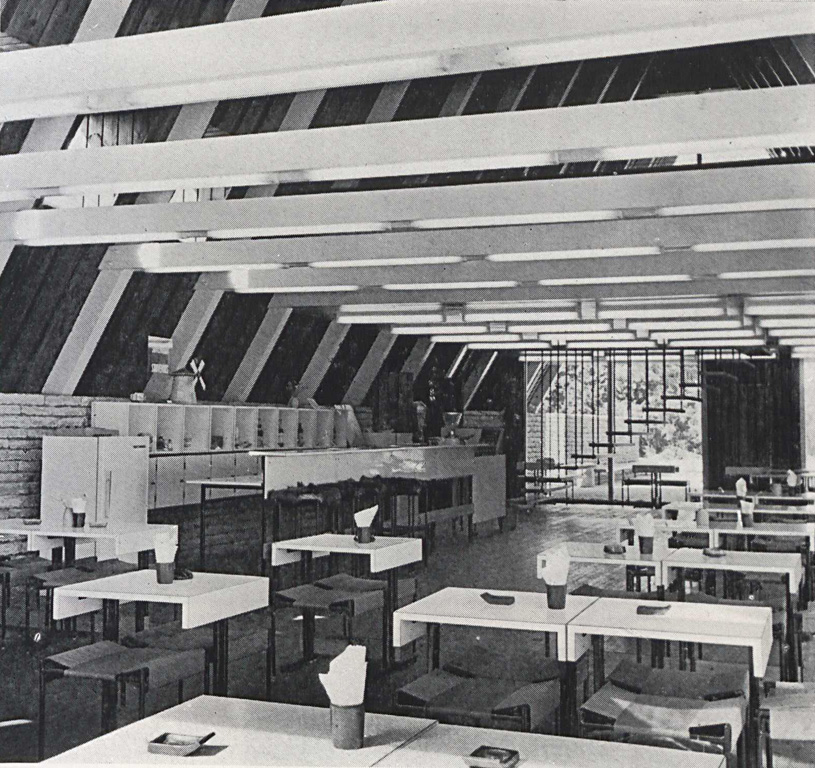

Л. Добровольский, В. Соченко, Г. Добровольская, Н. Ермак. Кафе «Ветряк» в Киеве

Сложность этих вопросов в значительной степени объясняется особенностями развития архитектуры в многонациональной стране. «Взгляд из центра» (из Москвы, Ленинграда) акцентирует прежде всего отличия между русской архитектурой и архитектурой народа той или иной республики, но не всегда фиксирует подлинные национальные особенности местной школы. Даже при относительно хорошем знании культуры другого народа обычно происходит определенное психологически объяснимое запаздывание в оценке национальных особенностей чужой архитектуры, она всегда воспринимается более традиционно, чем «своя».

Представление, часто поверхностное, о неких общих «национальных особенностях» архитектуры того или иного народа нашей страны нередко влияет на характер оценки республиканских зданий и проектов в нашей центральной архитектурной печати. Авторы критических статей часто бывают недовольны тем, что современные формы зданий, сооруженных, например, в Тбилиси, Ташкенте или Баку, «слишком похожи» на новые постройки в Москве и не несут на себе следов «национальной специфики», общее представление о которой у многих твердо и давно сложилось на основании знакомства с культурным наследием данного народа.

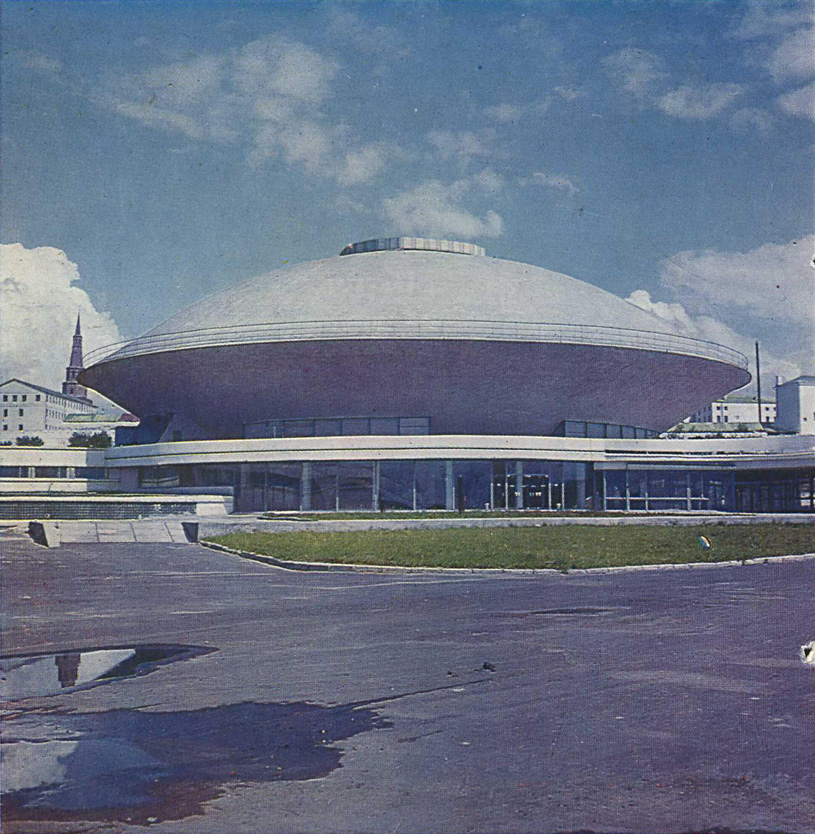

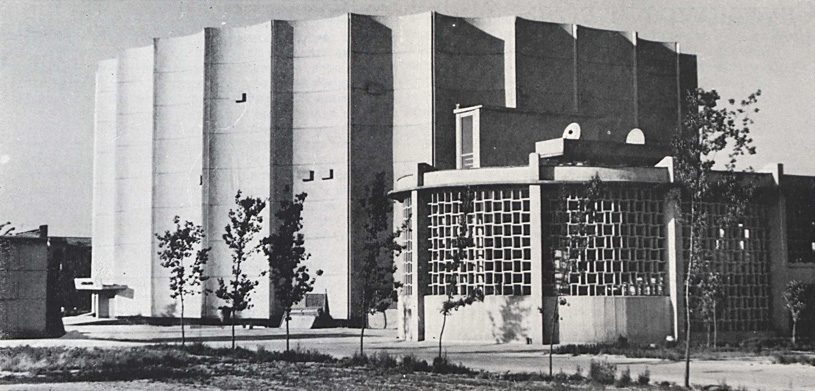

Г. Пичуев. Здание цирка в Казани

И опять разговоры о национальных особенностях заменяются обсуждениями местных традиций. При этом современные национальные особенности подменяются чуть ли не этнографической оригинальностью. Начинает казаться вполне возможным и даже необходимым использование в современных городских постройках республик деталей народного зодчества, хотя никто, например, не рискнет советовать московскому архитектору применить в общественном здании декоративные детали русской деревенской архитектуры. Здесь (то есть в Москве) вроде бы эта экзотика ни к чему, но «там» она кое-кому кажется необходимой, чтобы заезжий турист почувствовал «национальный аромат».

Сейчас часто можно услышать разговоры о том, что новая архитектура ведёт к унификации художественного облика городов. И это действительно так — застройка однообразными типовыми зданиями жилых районов различных городов отнюдь не способствует их самобытности. В результате все озабочены сейчас проблемой разнообразия. Некоторые даже считают, что в годы «украшательства», когда широко использовались традиционные формы, проблема национального своеобразия архитектуры решалась в принципе правильно. Но такие взгляды не пользуются популярностью. Более широко распространено мнение, что необходимо, не отказываясь от новой архитектуры, добавлять к ней «национальные» черты, используя отдельные местные композиционные приемы, формы и декоративные элементы.

Существует, однако, и третий путь борьбы с однообразием — создание оригинальных произведений в пределах общей стилевой направленности новой архитектуры. Национальные особенности архитектуры действительно проявляются в своеобразии формы. Однако форма сама по себе отнюдь не является носителем национальных черт. Новый этап в развитии архитектуры привел к появлению совершенно непохожих на прежние формы, в которых, однако, не менее глубоко проявляются национальные особенности. Характерный пример — творчество И. Леонидова с его обостренным чувством новой формы и глубоко национальным мировосприятием. Все его творчество отличалось новаторским подходом к форме, отказом от канонов, ломкой стереотипов, но при этом он всегда оставался национальным во всех своих произведениях.

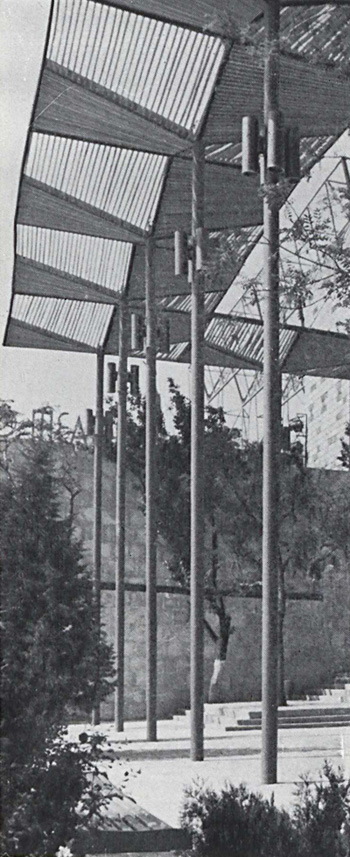

A. Суркин, М. Товмасян. Летний театр в Баку. Вход

В любой архитектуре, в каждом творческом течении, даже если оно провозглашает полный отказ от всякой преемственности, всегда в той или иной степени присутствует традиция, в том числе и национальная. В то же время нельзя забывать что традиция в своей основе консервативна. В процессе развития она постепенно изменяется под влиянием новаторских поисков, которые являются постоянным источником обновления национальных особенностей архитектуры каждого народа. Правомерно говорить не только о национальных традициях, но и о национальном новаторстве, которые в совокупности и образуют то, что можно назвать современными национальными особенностями.

В процессе формирования национальных архитектурных школ на базе зональных стилей можно различать как отдельные этапы, так и различные подходы. Сначала архитекторы осваивают функционально-конструктивные и художественно-композиционные приемы и закономерности нового зонального стиля или творческого направления. В дальнейшем идет процесс формирования местной школы, причем здесь возможны два подхода. Один подход — более органичный — предполагает новаторские поиски, которые видоизменяют черты зональной архитектуры (в пределах стилевой общности) за счет обогащения ее новыми творческими открытиями в области объемно-пространственной композиции и форм. Другой подход состоит в стремлении «обогатить» зональную архитектуру местными традиционными формами. В первом случае местная архитектурная школа, оставаясь национальной, способствует развитию всей зональной архитектуры. Во втором — местная школа превращается в провинциальное ответвление зонального стиля.

В последние годы в советской и зарубежной архитектурной печати много пишут о яркой самобытности современной архитектуры Бразилии, Финляндии и Японии, причём часто корни этого своеобразия ищут прежде всего в использовании местных традиций. Однако формирование архитектурных школ этих стран шло прежде всего в ходе новаторских поисков местных зодчих, творчески развивавших потенциальные возможности новой архитектуры. Именно поэтому их значение переросло национальные границы, и они оказывают большое влияние на развитие всей мировой архитектуры.

B. Харкел. Кафе «Мерепийга» в окрестностях Таллина

Не случайно наиболее влиятельные местные архитектурные школы сформировались там, где имелись яркие творческие индивидуальности. О. Нимейер (Бразилия), А. Аалто (Финляндия), К. Танге (Япония) — это в настоящее время самые авторитетные зодчие в мировом масштабе. Личный творческий вклад этих мастеров в формирование современных национальных архитектурных школ их стран бесспорен. Причем каждый из них работает в тесном контакте с группой талантливых зодчих, образующих как бы ядро местной архитектурной школы. Для этих архитекторов характерен именно новаторский подход к творчеству, определяющий и сам характер национальных архитектурных школ этих стран. Отмечая успехи бразильских, финских и японских архитекторов в создании местных архитектурных школ в рамках общей стилевой направленности новой архитектуры, было бы несправедливым не напомнить, что первые успешные попытки новаторского развития современных национальных особенностей связаны с творчеством советских архитекторов второй половины 1920-х годов.

Формирование республиканских современных национальных архитектурных школ протекало в чрезвычайно сложных условиях. Характерные для первых лет Советской власти поиски «национальных стилей» к середине 1920-х годов привели к сложению в республиках традиционалистских течений, ориентировавшихся на использование архитектурных форм прошлого («украинское необарокко», «неоармянский стиль» и др.). Во второй половине 1920-х годов распространение идей новой архитектуры привело к обострению борьбы сторонников «национальных стилей» с архитекторами-новаторами. Необходимо было не только преодолеть эклектику и «национальную» стилизацию, но и пройти через первоначальный период освоения новой архитектуры, которая внешне воспринималась как нивелирование национальных особенностей. Лишь освоив все её функционально-конструктивные и художественно-композиционные приемы, можно было в процессе новаторских поисков создавать современную национальную архитектурную школу (в пределах общего стилевого единства). В целом такой процесс развития архитектуры и происходил в национальных республиках в 1920-е годы, но он не успел завершиться практически нигде и был прерван в начале 1930-х годов на разных стадиях. Пожалуй, наиболее близко к завершению был этот процесс в Армении, где в конце 1920-х— начале 1930-х годов в борьбе со стилизаторством в «неоармянском стиле» происходило формирование новаторской национальной архитектурной школы. Этот процесс был связан с творчеством группы молодых талантливых архитекторов, получивших образование в Московском ВХУТЕМАСе и возвратившихся в конце 20-х годов в Армению. К. Алабян, Г. Кочар и М. Мазманян составляли ядро новой архитектурной армянской школы, которая противопоставила стилизаторской эклектике последователей «неоармянского стиля» новаторские поиски с учетом местных особенностей, но в рамках общей стилевой направленности нового творческого течения советской архитектуры 20-х годов. Еще в стенах ВХУТЕМАСа молодые зодчие, осваивая под руководством таких преподавателей, как Н. Ладовский, А. Веснин и другие, основные творческие принципы рационализма и конструктивизма, пытались найти пути органичного сочетания их с местными национальными особенностями своей республики (студенческие проекты — театр в Ереване, жилые дома для Армении).

За короткий срок в Армении сформировалась новаторская национальная архитектурная школа и построены в духе новой архитектуры — жилые дома, больницы, клубы, промышленные сооружения и т. д.

Новаторскую архитектурную школу Армении (1928 — 1932) можно рассматривать как одну из первых (не только в советской, но и во всей мировой архитектуре) удачных попыток формирования современных национальных особенностей, в которых органично сочетались местные традиции и новаторское развитие новой архитектуры. Местные архитектурные школы начинали в конце 20-х — начале 30-х годов формироваться и в других республиках. При этом важно ещё раз подчеркнуть, что современные национальные особенности развивались не за счет добавления к конструктивизму или рационализму традиционных национальных архитектурных элементов, а в ходе новаторских творческих поисков в пределах стилевой общности новой архитектуры.

***

Однако обращение к традиционной национальной форме отнюдь не всегда свидетельствует о профессиональном консерватизме архитектора. Могут влиять различные социальные, политические, историко-культурные и иные факторы. Не последнюю роль среди этих факторов играет и отношение к традиционной архитектурной форме как к некоему символу национального престижа народа.

В. Чеканаускас. Выставочный павильон в Вильнюсе

В нашей многонациональной стране развитие национальных культур идет в условиях усиления интернациональных черт. Создаются новые современные художественно-композиционные системы, в которых старые традиционные формы не находят места. В результате традиционные формы теряют не только функционально-конструктивную, но и активную художественно-декоративную роль. Однако при этом они на некоторое время могут сохранить символическую роль, значение знакового элемента.

Эта проблема имеет прямое отношение и к такому сложному вопросу, как сосуществование современных и традиционных форм искусства. Речь идёт прежде всего о народных художественных кустарных промыслах. Как относиться к этой части культуры того или иного народа, можно ли эти промыслы рассматривать как часть современной национальной культуры народа или же они занимают особое место? От ответа на этот вопрос зависит отношение как к самим этим промыслам, так и к их взаимосвязи с современным искусством. Нужно ли, например, консервировать традиционные формы и приемы или же необходимо развивать их? Нужно ли сочетать современную архитектуру и изделия народных мастеров как две различные стилевые системы или же стремиться к их стилистическому слиянию? Все эти проблемы ещё требуют специального исследования. Мы же выскажем лишь сугубо предварительные соображения по этому поводу.

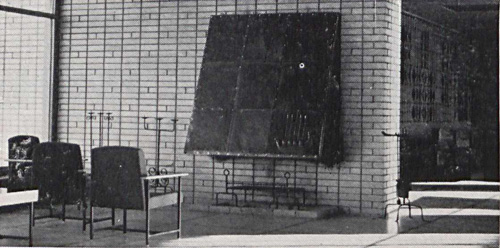

Э. Юрило. Интерьер пансионата «Берёзки» в Подмосковье

Современная архитектура в своей художественно-композиционной системе не имеет декоративных элементов. Это относится и к малым архитектурным формам, и к оборудованию интерьеров. В этих условиях резко возросла потребность в самостоятельных декоративных элементах, которые, не являясь архитектурным декором, тем не менее дополняют художественный облик зданий. Все сильнее проявляется тяга к авторским декоративным произведениям, к изделиям народных промыслов или к подлинным старинным вещам; спрос на эти произведения растет за счет спроса на многотиражные художественные изделия.

Такая ситуация во взаимоотношении «бездекоративной» современной архитектуры и откровенно декоративных изделий способствует развитию традиционных художественных промыслов и новых декоративно-художественных производств, возрождаются давно утраченные виды народного творчества. При этом народные промыслы сохраняют традиционность, новые производства составляют часть современного искусства, а возрожденные виды творчества занимают некое промежуточное положение. Заново воссозданные, лишенные живых традиций, они часто становятся источниками стилизации в «национальном духе», оказывая влияние и на народные промыслы, и на новые художественные производства, причем влияние это едва ли можно считать всегда благотворным.

Б. Гинзбург, В. Шульгин, Э. Мельхиседеков. Киноконцертный зал в Баку

Народные кустарные промыслы было бы неправильным рассматривать как органичную часть современного искусства того или иного народа. Это своеобразная форма консервации народного фольклора. По своему взаимоотношению с современной архитектурой произведения народных мастеров близки к памятникам архитектуры — это своеобразные исторические памятники, они сохраняются в традиционной форме и в таком «законсервированном» виде передаются следующим поколениям. В нетронутой традиционности основная художественная ценность этих промыслов. Попытки осовременить ассортимент изделий как правило ведут к снижению их художественного уровня. Народные промыслы лишь внешне соприкасаются с современным искусством — они удачно дополняют современную архитектуру, но не участвуют в общем развитии современного искусства. Включение такой искусственно сохраняемой «этнографической» культуры в общий поток развития современного искусства приводит к умиранию художественных промыслов или же к стилизации их произведений (практика дает достаточно примеров того и другого). Произведения народных промыслов постепенно теряют местный рынок, их основным потребителем становится город, из функционально необходимых изделий они превращаются в декоративные элементы (при сохранении своей традиционной формы — например, кувшины Балхара или Опошни), а затем и в символы национального престижа народа. Чрезвычайно устойчивые к влияниям моды и культуры других народов, они в сложных условиях быстрого темпа современной жизни и интенсивных культурных общений в неизменном виде сохраняют некие символические формы национальной культуры.

Использование элементов «этнографической» культуры всё больше распространяется сейчас в нашей архитектуре. Произведения традиционных кустарных промыслов (наряду с современными декоративными изделиями) широко используются, например, для оформления интерьеров кафе, гостиниц, магазинов и т. д. в республиках Прибалтики и Закавказья. При этом важно отметить, что подлинные произведения народного искусства обладают удивительной способностью органически сочетаться с архитектурой любого стиля, в том числе и с современной. Они как бы внестильны, поэтому их применение в современных зданиях не требует ни от них, ни от архитектуры какого-либо предварительного стилевого приспособления.

Сам по себе факт широкого использования элемента «этнографической» культуры в интерьерах современных зданий не может вызывать каких-либо опасений. Другое дело, когда произведениям традиционного декоративно-прикладного искусства отводится роль главного представителя самобытности в современной архитектуре, то есть когда эти знаковые элементы превращаются в архитектурный декор. Чаще всего роль такого «национального» архитектурного декора отводится изделиям заново воссозданных профессиональными художниками традиционных жанров прикладного искусства, как это сделано, например, в гостинице «Иверия» в Тбилиси.

Г. Мовчан и др. Театр в Махачкале

В результате такого целевого взаимодействия «этнографической» культуры и современной архитектуры страдают и та, и другая. В традиционные помыслы проникает стилизация (а в воссозданных, где стилизация и так присутствует, она еще более усиливается), архитектура, отдав роль «национального» представительства традиционным декоративным изделиям и формам, теряет стимул к формированию новаторской национальной школы — архитекторы занимаются стилизацией в ультрасовременных формах. Сочетание этих двух стилизаций — архитектурной (в духе новомодных зарубежных течений) и «этнографической» — создаёт иллюзию бурного развития национальной самобытной архитектуры, однако такой подход едва ли даёт возможность зодчеству данного народа играть активную роль в развитии современной культуры. Он задерживает развитие архитектуры, направляя творческие поиски зодчих по лёгкому пути сочетания нейтральных «современных» форм со стилизованным национальным декором. В результате тормозятся процессы формообразования, не создаются условия для появления подлинно оригинальных произведений.

*

Оценивая поиски «национального стиля» в советской архитектуре, важно видеть различие между стилевой основой, на которой создается местная архитектурная школа, и методом использования традиций. Так, например, в 1920—1930-е годы многие сторонники двух противостоявших друг другу творческих концепций — конструктивизма и «классики», — проектируя здания для национальных республик, учитывали местный быт, климат, природное окружение, некоторые композиционные приемы народного зодчества. Но нигде не использовали традиционных архитектурных форм и декора — стилистически здания оставались строго конструктивистскими (Дом правительства в Алма-Ате, архитектор М. Гинзбург) или классическими (клиника в том же городе, архитектор П. Длугач и А. Каплун).

Принципиально иную позицию занимали архитекторы, которые не видели необходимости развивать национальную архитектурную школу в пределах единой стилевой направленности и, взяв лишь общую художественно-композиционную систему господствующего архитектурного направления, «насыщали» ее традиционными архитектурными формами и декором. В 1930— 50-е годы, когда в нашей архитектуре преобладали творческие течения, ориентировавшиеся на освоение классического наследия, национальные архитектурные школы создавались на базе сочетания композиционных приемов классики и местных архитектурных форм. Характерным примером такой национальной школы было творчество А. Таманяна.

Подобный же подход к формированию местной архитектурной школы, но уже на базе новой архитектуры, был характерен для мексиканской архитектуры 1950-х годов, где была предпринята попытка создать «национальный стиль» путем сочетания форм новой архитектуры, монументального искусства и декоративных элементов доколумбовой архитектуры.

Б. Ардуманян, Ш. Азатян, А. Арутюнян. Музей «Эребуни» в Ереване

Следовательно, принципиально методы создания национальной архитектурной школы в произведениях А. Таманяна (Дом правительства и театр в Ереване) и О’Гормана (библиотека университета в Мехико и собственный дом) оказались весьма близкими. Не случайно, по- видимому, некоторые армянские архитекторы так легко перешли от «неоармянского стиля» Таманяна к стилизации в духе О’Гормана. То есть вместо классической основы теперь используется художественно-композиционная система новой архитектуры в сочетании со стилизованными формами и декором древнеармянской архитектуры (Памятник в честь Сардарабадской битвы, музей «Эребуни» и др.).

Сейчас, когда советская архитектура прочно стала на путь нового развития, казалось бы, никто уже не считает необходимым использовать старые формы для создания архитектурно-художественного образа. Но если для создания выразительного образа достаточно новых форм — это признают все, — то можно ли обойтись без традиционных форм (или по крайней мере композиционных приёмов) для формирования национального образа — в этом не все твердо уверены. Прямо в этом не признаются, действуют методом, так сказать, доказательства от противного. Появляются где-нибудь в республике интересные, оригинальные по форме сооружение или проект — и сразу же находятся критики, требующие популярно объяснить им, «что в этом произведении национального». А так как объяснить это в каждом конкретном случае, если произведение действительно новаторское, как правило, почти невозможно, то такое произведение объявляется «космополитическим».

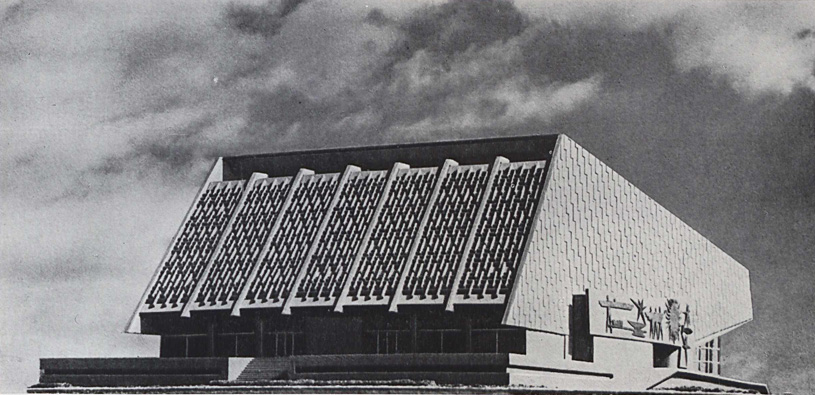

Ю. Халдеев, В. Березин, С. Сутягин, Д. Шуваев. Дворец искусств в Ташкенте

Так было, например, с Дворцом искусств в Ташкенте (1964 — 1966, арх. Ю. Халдеев, В. Березин, С. Сутягин, Д. Шуваев, инж. А. Браславский). В сооружении нет никаких традиционных форм, и на этом основании некоторые руководители местных архитектурных организаций ставили под сомнение возможность признания Дворца искусств произведением современной узбекской архитектуры. А между тем это здание отличается оригинальной объёмно-пространственной композицией. Оно крупно решено, здесь удачно использованы возможности светотени, силуэт здания спокойный. Все это, кстати, характерно для местной архитектуры, поэтому неслучайно наряду с расположенным на той же улице Навои медресе Кукельдаш Дворец искусств стал неотъемлемой частью своеобразного архитектурного облика Ташкента. Высокая оценка художественных достоинств этого новаторского сооружения архитекторами других республик (в том числе и московскими) заставила изменить отношения к нему и местные организации. Авторы Дворца искусств стали даже лауреатами республиканской премии, хотя незадолго до этого их обвиняли в «формализме», «космополитизме» и т. д. Как же могла так резко измениться оценка одного и того же произведения и стоит ли вообще об этом вспоминать, если все это имело такой «счастливый конец»? Нам кажется, что стоит, ибо ситуация эта отнюдь не единичная, и не во всех случаях она завершается так благополучно. Случай с Дворцом искусств еще раз напоминает, что в условиях, когда происходит «интернационализация» архитектурного языка, сложение местной архитектурной школы в значительной степени связано с новаторскими поисками в пределах общей стилевой направленности. Только такой подход к творческим поискам дает возможность местной архитектурной школе занять почетное место в современном зодчестве.

Добавить комментарий